この記事で得られること

- ✅ 30分の会議を5分で議事録化する自動化フロー

- ✅ 開発量を2.5倍に増やした具体的な環境構築方法

- ✅ 情報検索を30秒以内に短縮するナレッジ管理術

- ✅ PRレビューを10点満点で自動評価する設定

- ✅ すぐに使えるCLAUDE.md設定テンプレートとスクリプト

TL;DR

Claude CodeとObsidianを組み合わせることで、議事録作成時間を66%削減、開発コントリビューションを2.5倍に増加させました。Tactiq→Google Drive→Obsidianの自動化フローと、AIに最適化されたナレッジベース構築により、マネジメント業務をこなしながらも効率的な開発を実現。本記事では実際の設定ファイルとワークフローを公開します。

こんにちは、YOUTRUSTでエンジニアリングマネージャーをしている須藤(YOUTRUST/X)です。AI爆速普及委員会の委員長として、全社的なAI活用を推進しています。

YOUTRUSTでは全エンジニアにCursorを配布し、Devinも活用していますが、最近はClaude Code一本で作業しています。ObsidianというナレッジマネジメントツールとClaude Codeを組み合わせることで、思考の整理から実装まで、シームレスに進められる環境を構築しました。

この記事では、Claude CodeとObsidianを組み合わせて構築した、AIファーストなナレッジマネジメント環境について、具体的な設定と実践方法を紹介します。

目次

- Claude Codeとは?

- Claude CodeとObsidianを組み合わせる5つのメリット

- Claude Code×Obsidian実践的な活用方法

- Claude CodeとObsidian連携のベストプラクティス

- 開発生産性が2.5倍に

- 今すぐ試せる3ステップ

- まとめ

Claude Codeとは?

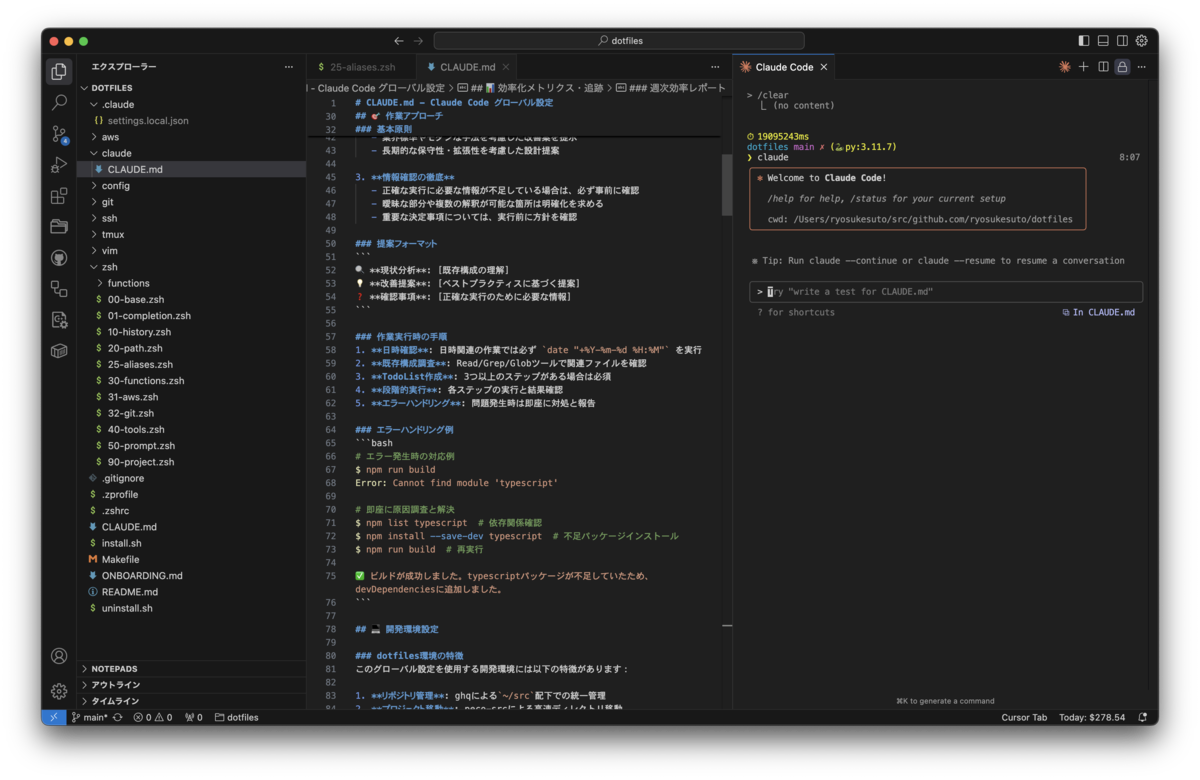

Claude Codeは、Anthropic社のAIペアプログラミングツールです。ターミナルで claude とタイプするだけで起動。これだけでAIアシスタントと一緒にコーディングできます。

Cursorとの大きな違いはCLIで動くこと。元々インフラエンジニア上がりの私にはこれが完璧にフィットしました。「議事録を要約して」と頼めば過去のフォーマットを参照して作ってくれるし、「このエラーを修正して」と言えば関連ファイルを探して修正案を出してくれる。まるで優秀な後輩が隣にいるような感覚です。

そして個人的に最高なのがCLAUDE.md。これはAIへの指示書のようなもので、「PRレビューでは建設的フィードバックを」「議事録の人名は社内呼称で」といったチームのルールを書いておけば、どのプロジェクトでも守ってくれます。

Claude CodeとObsidianを組み合わせる5つのメリット

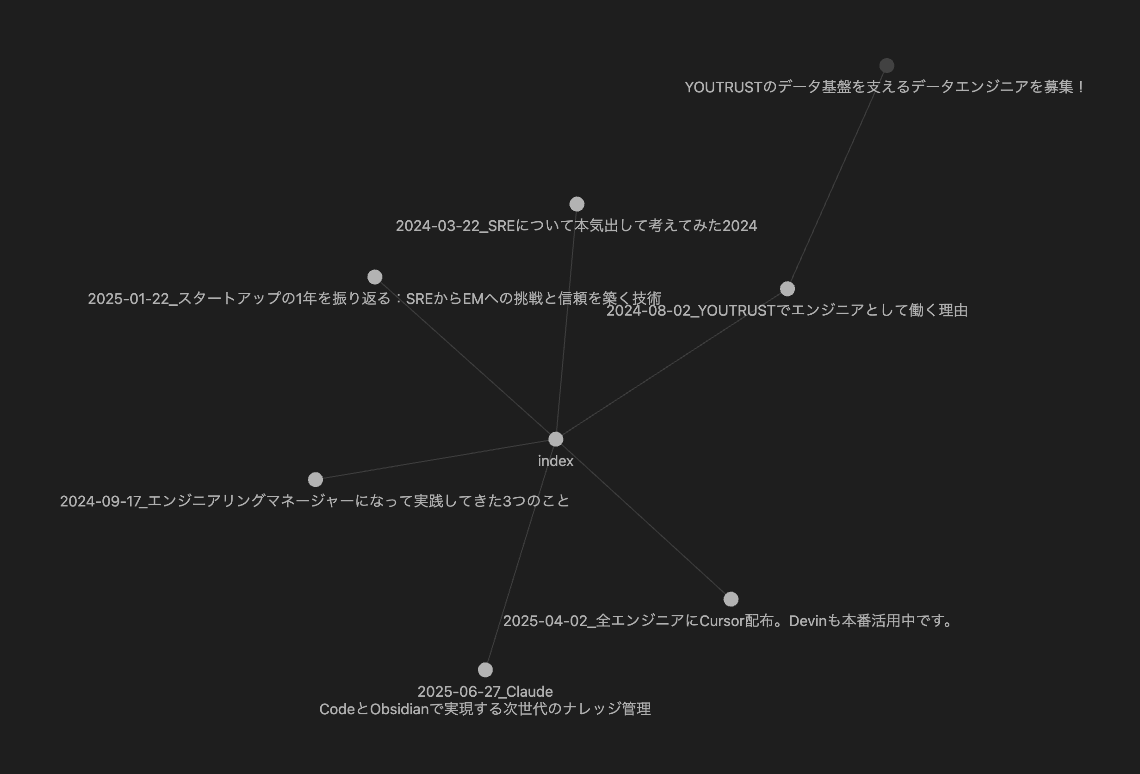

議事録、設計ドキュメント、障害対応の記録、学習メモ。エンジニアの仕事は情報の海ですが、これらをうまく管理できれば仕事がもっと楽になるはず...そんな思いでナレッジマネジメントツールのObsidianを使い始めました。

Obsidianの最大の魅力は、すべてがMarkdownファイルで管理されること。[[ノート名]]で簡単にノート間をリンクでき、グラフビューで知識の繋がりを視覚的に把握できます。AI開発効率化のために最適な環境です。

これらの特徴のおかげで、バラバラだった情報が繋がり、AIとの親和性の高さを感じました。特にプレーンテキストベースという点が重要で、Claude Codeが自由自在にファイルを読み書きできることで、まさに「AIのためのナレッジベース」として機能してくれています。

💡 ポイント: Markdownファイルベースだからこそ、AIが自由に読み書きできる

Claude Code×Obsidian実践的な活用方法

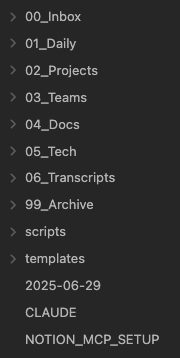

1. プロジェクト構造の整理

私のObsidian Vaultは以下のような構造になっています:

00_Inbox/ # アイデアや未整理のメモ 01_Daily/ # デイリーノート 02_Projects/ # プロジェクト別(議事録要約、戦略、ToDo等) └── [各プロジェクト名]/ # プロジェクトごとにディレクトリを作成 04_Docs/ # プロジェクトに紐づかない打ち合わせ要約やプロンプト 05_Tech/ # 技術ドキュメント 06_Transcripts/ # 会議の文字起こし

この構造もClaudeが記憶し、良きに計らってくれるため自分で整理することはありません。

2. Claude Codeとの連携ワークフロー

AIを活用したデイリーノート自動生成とタスク管理

毎朝、Claude Codeに「今日のデイリーノートを作成して」と伝えるだけで、以下のような構造化されたノートが自動生成されます。これも開発生産性向上の秘訣です:

# 2025-06-27 ## 今日のToDo - [ ] プロジェクトAのコードレビュー(30分) - [ ] データ分析基盤の設計ドキュメント作成(1時間) - [ ] 1on1準備(15分) ## 会議・イベント * 10:00 スタンドアップMTG * 14:00 プロジェクトA定例 ## メモ * ## 今日の振り返り ### 感謝 * ### Good * ### Motto *

このフォーマットをCLAUDE.mdに書いておくだけで、毎回同じ構造で作ってくれます。ToDoはプロジェクトフォルダ内のタスクや前日のノートから自動的に引き継がれるので、まるで秘書。さらに便利なのは、Claude Codeがコンテキストを横断して更新してくれること。タスクの状態が変わればデイリーノートもプロジェクトのToDo.mdも自動で同期してくれます。便利!

🎯 キーポイント: タスクの状態変更が自動で全ファイルに反映される

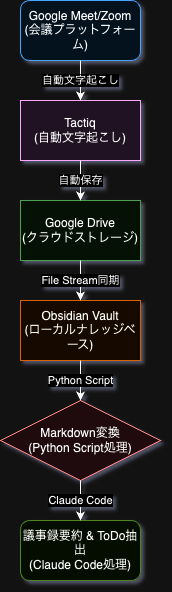

Tactiqで会議を自動文字起こし!議事録作成を5分に短縮

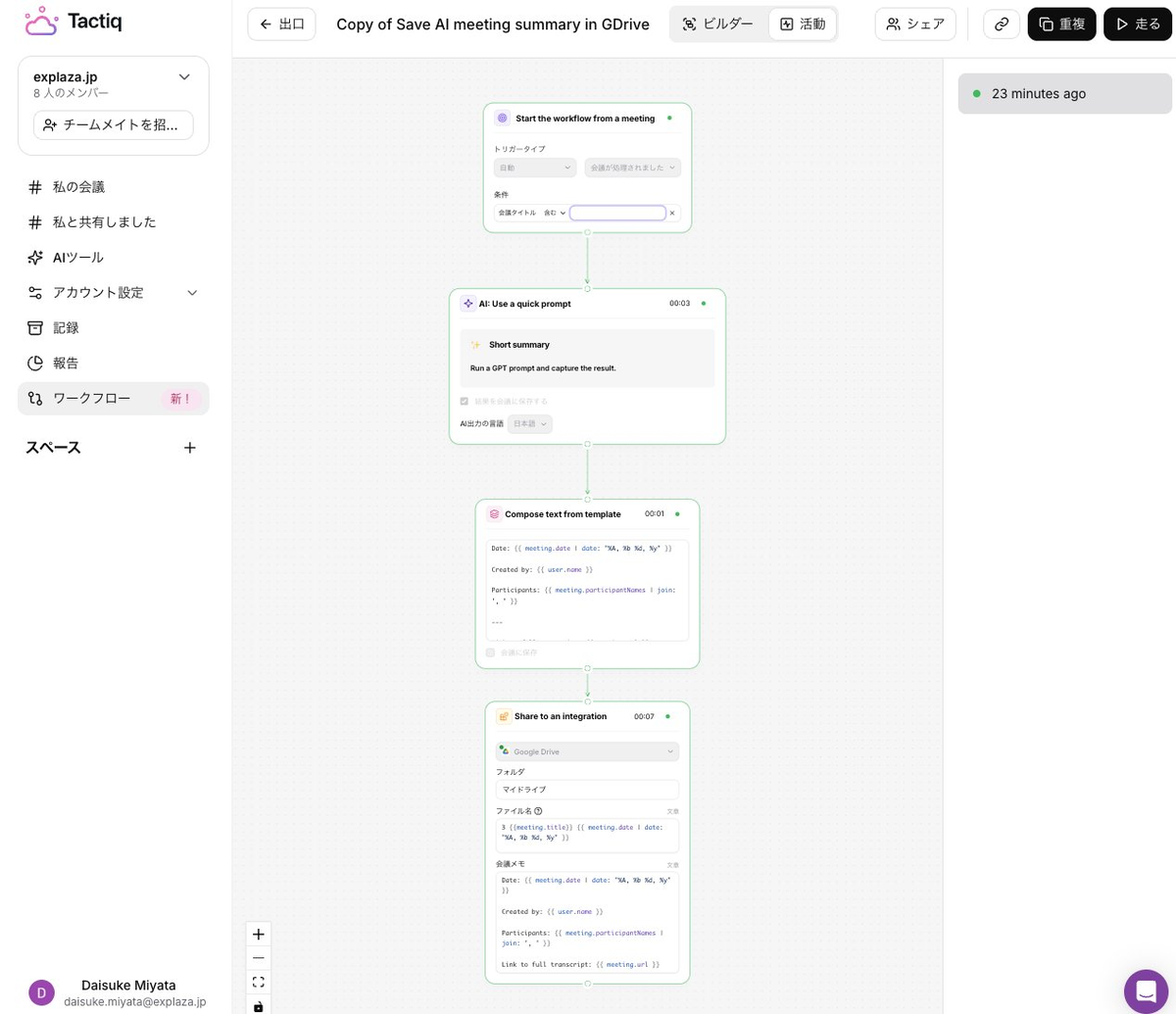

会議の文字起こしは面倒ですが、私の場合、Tactiq → Google Drive → Obsidianという流れで完全自動化しています。

1. Tactiq→Googleドライブ→Obisidian Vault Tactiqは、Google MeetやZoomの会議を自動で文字起こししてくれる便利なツールです。ちなみにオフラインMTGのときはボイスメモなどで録音した音源をアップロードすることも可能です。

Tactiqのワークフロー機能を設定しておくと、会議終了後に文字起こしデータが自動的にGoogle Docsとして作成され、日時と参加者名を含むファイル名(例:2025-06-27_定例MTG)で、指定したGoogle Driveフォルダに保存されます。

このGoogle DriveフォルダをGoogle Drive File Streamを使って06_Transcripts/Tactiq/フォルダとリアルタイムで同期することで、Tactiqが保存した.gdocファイルが即座にローカルに反映されます。

2. 自動的なMarkdown変換 同期された.gdocファイルをMarkdownに自動変換するため、私のMacには以下のPythonスクリプトが常駐しています:

#!/usr/bin/env python3 # ~/scripts/gdoc_to_markdown.py # # このスクリプトはGoogle DocsをMarkdownに変換する簡略版です。 # 実際の実装には認証処理やエラーハンドリングが必要です。 import os import json import time from watchdog.observers import Observer from watchdog.events import FileSystemEventHandler from google.oauth2.credentials import Credentials from googleapiclient.discovery import build class GDocHandler(FileSystemEventHandler): def on_created(self, event): if event.src_path.endswith('.gdoc'): self.convert_to_markdown(event.src_path) def convert_to_markdown(self, gdoc_path): # .gdocファイルからGoogle Doc IDを取得 with open(gdoc_path, 'r') as f: doc_info = json.load(f) doc_id = doc_info['doc_id'] # Google Docs APIでコンテンツ取得 content = self.get_doc_content(doc_id) # Markdownに変換 markdown = self.to_markdown(content) # Obsidianに保存 output_path = gdoc_path.replace('.gdoc', '.md') with open(output_path, 'w') as f: f.write(markdown) # 元の.gdocファイルを削除 os.remove(gdoc_path)

このスクリプトはLaunchAgentで自動起動し、06_Transcripts/Tactiq/フォルダを監視しています。

🔧 完全版スクリプト(エラーハンドリング付き)

#!/usr/bin/env python3 import os import json import time import logging from pathlib import Path from watchdog.observers import Observer from watchdog.events import FileSystemEventHandler from google.oauth2.credentials import Credentials from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow from google.auth.transport.requests import Request from googleapiclient.discovery import build import pickle # ログ設定 logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s' ) class GDocToMarkdownConverter: def __init__(self, watch_dir, output_dir): self.watch_dir = Path(watch_dir) self.output_dir = Path(output_dir) self.service = self._authenticate() def _authenticate(self): """Google Docs APIの認証""" SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/documents.readonly'] creds = None token_path = Path.home() / '.gdoc_converter' / 'token.pickle' if token_path.exists(): with open(token_path, 'rb') as token: creds = pickle.load(token) if not creds or not creds.valid: if creds and creds.expired and creds.refresh_token: creds.refresh(Request()) else: flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file( 'credentials.json', SCOPES) creds = flow.run_local_server(port=0) token_path.parent.mkdir(exist_ok=True) with open(token_path, 'wb') as token: pickle.dump(creds, token) return build('docs', 'v1', credentials=creds) def convert_gdoc_to_markdown(self, gdoc_path): """Google DocをMarkdownに変換""" try: # .gdocファイルからDoc ID取得 with open(gdoc_path, 'r') as f: doc_info = json.load(f) doc_id = doc_info['doc_id'] # Google Docs APIでコンテンツ取得 doc = self.service.documents().get(documentId=doc_id).execute() content = self._extract_text(doc) # Markdown形式で保存 output_file = self.output_dir / gdoc_path.stem.replace('.gdoc', '.md') output_file.write_text(content, encoding='utf-8') # 元ファイル削除 gdoc_path.unlink() logging.info(f"変換成功: {gdoc_path.name} → {output_file.name}") except Exception as e: logging.error(f"変換失敗: {gdoc_path.name} - {str(e)}") def _extract_text(self, doc): """Google Docからテキスト抽出""" content = [] for element in doc.get('body', {}).get('content', []): if 'paragraph' in element: texts = [] for elem in element['paragraph'].get('elements', []): if 'textRun' in elem: texts.append(elem['textRun']['content']) content.append(''.join(texts)) return '\n'.join(content) class GDocHandler(FileSystemEventHandler): def __init__(self, converter): self.converter = converter def on_created(self, event): if event.src_path.endswith('.gdoc'): time.sleep(1) # ファイル書き込み完了待ち self.converter.convert_gdoc_to_markdown(Path(event.src_path)) def main(): watch_dir = Path.home() / 'obsidian-vault' / '06_Transcripts' / 'Tactiq' output_dir = watch_dir converter = GDocToMarkdownConverter(watch_dir, output_dir) event_handler = GDocHandler(converter) observer = Observer() observer.schedule(event_handler, str(watch_dir), recursive=False) observer.start() logging.info(f"監視開始: {watch_dir}") try: while True: time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: observer.stop() observer.join() if __name__ == "__main__": main()

3. Claude Codeによる議事録作成 Markdown化された文字起こしデータに対して、Claude Codeで以下のような議事録自動化処理を行います:

> @02_Projects/AI/Minutes/2025-06-13_打ち合わせ.md 要約して

- 議事録の構造化: プロンプトテンプレートに基づいて整形

- プロジェクトの特定: 参加者や内容から適切なプロジェクトフォルダを判断

- 議事録要約の保存:

02_Projects/[プロジェクト名]/Minutes/に要約を保存 - ToDoの抽出と振り分け:

- プロジェクトレベルのToDo:

02_Projects/[プロジェクト名]/ToDo.mdに追加 - 当日実行すべきタスク:

01_Daily/YYYY-MM-DD.mdのToDoセクションに追加

- プロジェクトレベルのToDo:

- 関連資料のリンク: 過去の議事録や関連ドキュメントを自動でリンク

おかげで30分のMTGが5分で整理完了。次は要約も自動化したい。

💡 関連記事: YOUTRUSTのAI活用については、全エンジニアにCursor配布。Devinも本番活用中です。でも紹介しています。

3. 技術ドキュメントの活用

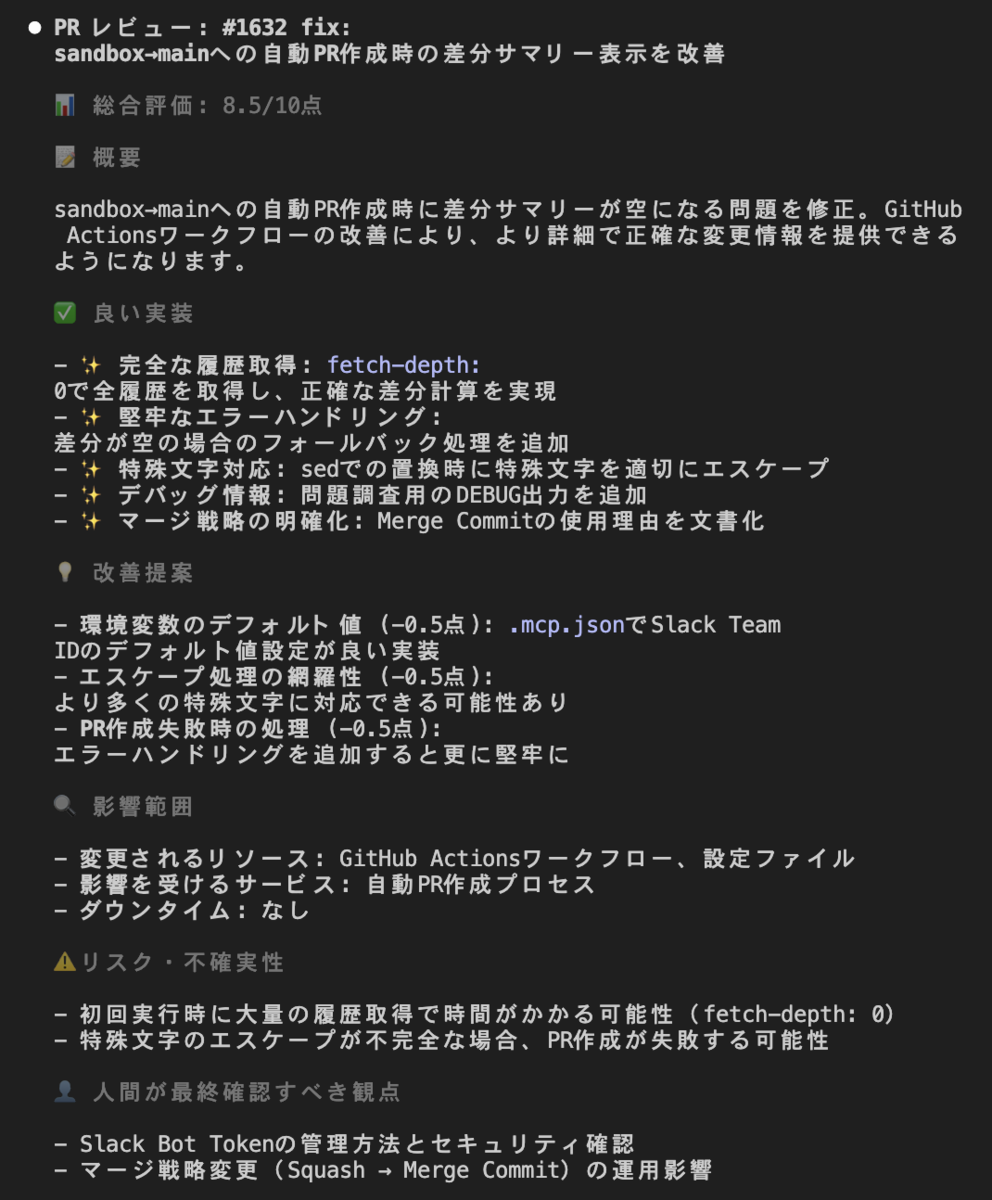

AIによるPRレビュー自動化で70%時間削減

私のグローバルCLAUDE.md(~/.claude/CLAUDE.md)には、PRレビューの詳細な自動化設定があります:

### PR詳細レビュー自動化 PRレビュー時は以下のプロンプトでブランチの変更内容を構造化して要約・分析: このブランチで作成されているプルリクエストの内容と差分をチェックし、どのような変更が行われたかまとめてください。 次の観点で整理してください: - 主な変更内容 - 重大な指摘事項 - 軽微な改善提案 - 変更の影響範囲 - 潜在的なリスク・不確実性 - 人間が最終確認すべき観点 ### フィードバックラダー(優先度順) 1. 🚨 ブロッカー: マージ前に必須修正(セキュリティ、重大バグ、データ損失リスク) 2. ⚠️ 重要: 強く推奨される改善(パフォーマンス、設計問題、技術的負債) 3. 💡 提案: 検討すべき改善案(可読性、将来の拡張性、リファクタリング) 4. 📝 nitpick: 任意の軽微な改善(スタイル、命名、コメント) 5. ✨ 称賛: 良い実装の認識(学習価値のある箇所、エレガントな解決策) ### レビュー出力フォーマット - **[総合評価]**: X/10点 - **[概要]**: 変更の目的と全体像 - **[重大な指摘事項]**: セキュリティ・パフォーマンス・データ品質の問題(-2~-3点/件) - **[軽微な改善提案]**: コードスタイル・可読性・保守性の改善(-0.5~-1点/件) - **[影響範囲]**: 変更による他システム・ユーザーへの影響 - **[リスク・不確実性]**: 潜在的な問題・テスト観点 - **[人間が最終確認すべき観点]**: AIでは判断困難な業務ロジック・設計判断

この設定をしておくだけで、/reviewと打つだけで詳細なレビューができるようになりました。セキュリティ問題は-2点、軽微なものは-0.5点という感じで、減点方式もハッキリさせています。

ただ、AIの出力を鵜呑みにしてはダメ。ちゃんと自分で確認して、人を育てる意識は忘れずに。

⚠️ 重要: AIのレビューは参考に留め、必ず人間が最終確認する

ナレッジベースで障害対応を高速化

障害対応の記録もObsidianに蓄積し、類似の問題が発生した際にClaude Codeが過去の対応を参照できるようにしています:

## 2025-06-15 ECSスケーリング遅延問題 ### 症状 * ピーク時のレスポンス低下 * オートスケールが追いつかない ### 原因 * ステップスケーリングの閾値設定が不適切 ### 対応 1. ターゲット追跡スケーリングへ切り替え 2. 予測スケーリングの有効化 ...

Claude CodeとObsidian連携のベストプラクティス

📌 このセクションのハイライト: - CLAUDE.mdでAIの挙動を完全制御 - 繰り返し作業は全て自動化 - プロンプトテンプレートで作業効率UP

設定編

1. CLAUDE.mdの活用

グローバル設定とプロジェクト設定を使い分けることで、より精度の高い支援を受けられます。

グローバル設定(~/.claude/CLAUDE.md)の威力

私のグローバル設定には、全プロジェクトで共通して守ってほしいルールを記載しています。

## 言語設定 すべてのプロジェクトで日本語での返答を希望します。 ## 日時確認 **日時に関する指示や作業を行う場合は、必ず最初に `date "+%Y-%m-%d (%a) %H:%M"` コマンドで現在日時を確認してください。** これにより、時間に依存するタスクやログ分析などを正確に実行できます。 ## PRレビュー・ワークフロー ### レビュー文化の原則 * 建設的フィードバック: 批判ではなく改善提案として伝える * 学習機会の創出: レビューを通じてチーム全体の成長を促す * Small Diffs原則: 大きな変更は小さな単位に分割してレビュー(200行以下推奨) * 称賛の文化: 良い実装は積極的に認識し、学習価値を共有

この他にも、作業実行時の手順や提案フォーマットなど、400行近い指示が書いてあります。

📄 CLAUDE.mdテンプレート(コピペ可能)

# CLAUDE.md - プロジェクト設定 ## 🌐 言語設定 すべてのプロジェクトで日本語での返答を希望します。 ## 🕐 日時確認 日時に関する指示や作業を行う場合は、必ず最初に `date "+%Y-%m-%d (%a) %H:%M"` コマンドで現在日時を確認してください。 ## 📁 リポジトリ構造 00_Inbox/ # アイデアや未整理のメモ 01_Daily/ # デイリーノート 02_Projects/ # プロジェクト別 04_Docs/ # 一般ドキュメント 05_Tech/ # 技術ドキュメント 06_Transcripts/ # 会議の文字起こし ## 📝 デイリーノートテンプレート # YYYY-MM-DD ## 今日のToDo - [ ] タスク1(所要時間) - [ ] タスク2(所要時間) ## 会議・イベント * HH:MM 会議名 ## メモ * ## 今日の振り返り ### 感謝 * ### Good * ### Motto * ## 🔄 PRレビュー設定 ### フィードバックラダー(優先度順) 1. 🚨 ブロッカー: マージ前に必須修正 2. ⚠️ 重要: 強く推奨される改善 3. 💡 提案: 検討すべき改善案 4. 📝 nitpick: 任意の軽微な改善 5. ✨ 称賛: 良い実装の認識 ### レビュー出力フォーマット - **[総合評価]**: X/10点 - **[概要]**: 変更の目的と全体像 - **[重大な指摘事項]**: セキュリティ・パフォーマンス問題 - **[軽微な改善提案]**: コードスタイル・可読性改善 - **[影響範囲]**: 変更による影響 - **[リスク・不確実性]**: 潜在的な問題 ## 🚫 禁止事項 - 本番データの削除 - 秘密情報のハードコード - main/masterへの直接プッシュ

プロジェクト設定の使い分け

各プロジェクトのCLAUDE.mdには、そのプロジェクト固有の情報を記載します。

## リポジトリ概要 Obsidianノート管理のVaultリポジトリ ## ファイル管理ルール * すべてのノートはMarkdownファイル(.md拡張子) ## 人名の記載ルール 議事録での人名は社内呼称を使用: * 実名 → ニックネーム * フルネーム → 呼び名

2. 作業の自動化

先ほど紹介したGoogle DocsからMarkdownへの変換スクリプトのように、繰り返し作業を自動化することで、より価値の高い作業に集中できます。他にも、定期的なレポート生成やログ解析など、さまざまなタスクを自動化しています。

活用編

3. プロンプトテンプレートの整備

定型的な作業のプロンプトをObsidianに保存しておくのもおすすめです。私の場合、こんな感じで使っています:

## 議事録要約プロンプト ### 考慮すべきポイント - 専門用語は文脈に応じて平易な説明を補足 - 打ち合わせ未参加者にも意図が伝わるよう、曖昧な表現は具体化 - 技術用語の表記: - カタカナ表記よりも英語表記の方が分かりやすい場合は英語を使用(例:Read/Write、CI/CD、PR) - 日本語化された一般的な用語はそのまま使用(例:サーバー、データベース) - 前回の議事録がある場合は、表現・フォーマット・用語を可能な限り統一すること ### 成果物が満たす条件 以下の構成で記載されていること: #### [日付] [打ち合わせタイトル] #### サマリー - #### 議事録 - #### ネクストアクション - #### 備考 -

他にも面談評価用など、業務に合わせてさまざまなプロンプトを配置しています。

🎯 よく使うプロンプト集(10個)

## 1. デイリーノート作成 今日のデイリーノートを作成してください。プロジェクトのToDoを巡回して、今週締切のタスクを集約してください。 ## 2. 議事録要約 @ファイルパス の文字起こしを要約して議事録を作成してください。ネクストアクションも抽出して、該当プロジェクトのToDo.mdに追加してください。 ## 3. PRレビュー /review このブランチの変更内容を10点満点で評価してください。 ## 4. エラー調査 このエラーメッセージの原因を調査して、解決方法を提示してください。過去の障害対応記録も参照してください。 ## 5. テスト作成 このファイルのユニットテストを作成してください。エッジケースも含めて網羅的に。 ## 6. リファクタリング提案 このコードをリファクタリングして、可読性と保守性を向上させてください。 ## 7. ドキュメント生成 このモジュールのREADMEを作成してください。使用例も含めて。 ## 8. 週次レビュー作成 今週の活動を振り返って週次レビューを作成してください。各プロジェクトの進捗も含めて。 ## 9. 技術調査 [技術名]について調査して、導入の是非を検討してください。メリット・デメリットを整理して。 ## 10. コード説明 このコードの動作を説明してください。特に複雑な部分は詳しく。

4. スクリーンショットの活用

百聞は一見にしかず。スクショをクリップボードにコピーし、Ctrl+vで貼り付けるだけ。これが地味に便利です。 エラー画面やインフラのメトリクスなど、言葉で説明するのがめんどくさい時はスクショを貼って「これ直して」と指示をするだけです。

- エラーメッセージの全体像を共有したいとき

- Datadogのメトリクスから考えてほしいとき

- 複雑な設定画面の状態を伝えるとき

- ネットワークタブやコンソールログを共有するとき

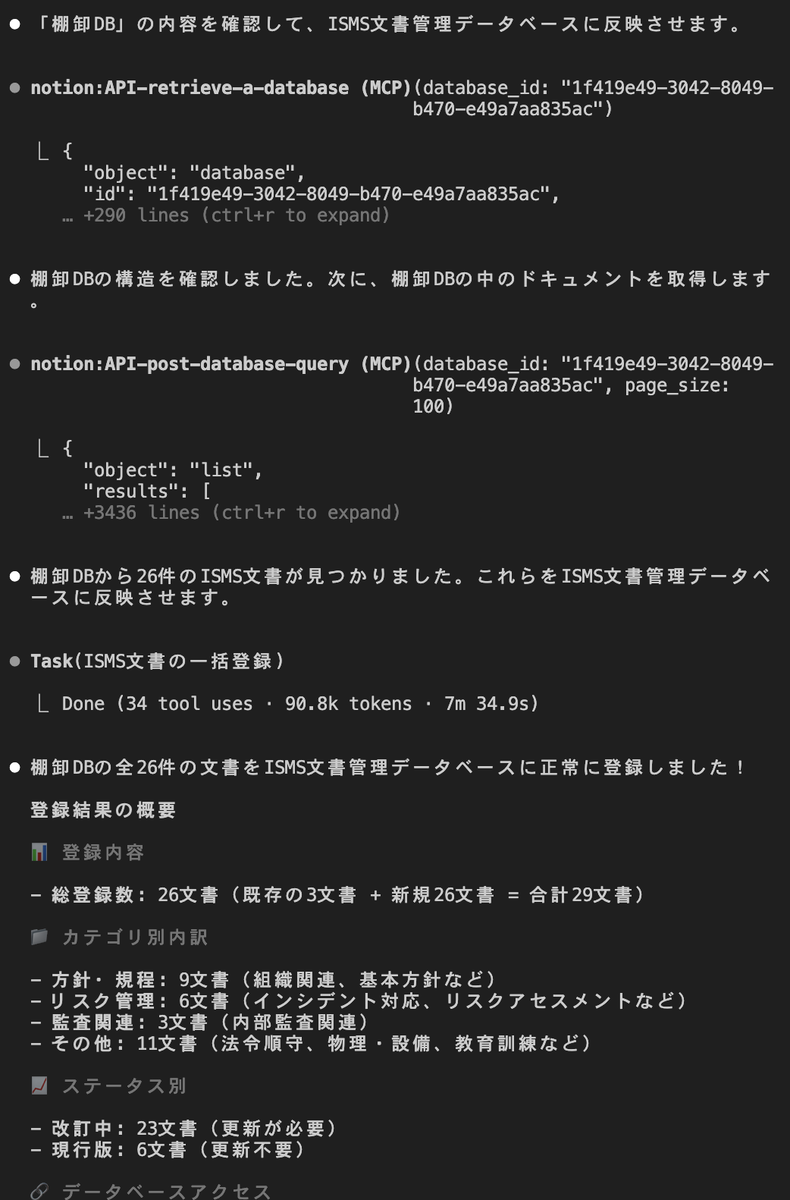

5. MCPによる外部ツール連携

Claude CodeはMCP(Model Context Protocol)を通じて、外部ツールとシームレスに連携できます。私は特にNotion MCPを活用しています。

Notion MCPの活用例

> NotionのプロジェクトAのページから、今週のタスクを取得してToDoに追加してください

このように、Notionに保存されているプロジェクト情報とObsidianの個人的なナレッジを連携させることで、情報の一元管理が実現できています。

- チームで共有している情報を個人のナレッジに統合

- 議事録をNotionとObsidian両方に自動保存

- Obsidianのナレッジを元にNotionのデータベースを自動作成

特に最後の機能は画期的で、たとえば「過去の障害対応記録からインシデント管理データベースを作成」といったことが、簡単なプロンプトで実現できるようになりました。

6. AIによるブログ執筆の効率化

実は、この記事もClaude Codeにドラフトを作ってもらいました。

私の過去のブログ記事をObsidianに保存し、それをClaude Codeに学習させることで、私の文体や構成パターンを理解してもらいました:

> 今までのブログを元に同じトーンでテックブログを執筆してください。テーマはClaude CodeとObsidian、ターゲットはAIを活用したいエンジニア

Claude Codeは過去の記事から:

- 冒頭の自己紹介パターン

- 見出しの付け方

- 具体例の示し方

- 締めくくりのパターン

などを分析し、一貫性のあるドラフトを生成してくれます。ただし、自分が凝り性のせいでドラフトから完成までには結構時間をかけています😂それでも、ゼロから書くよりはかなり効率的です。

開発生産性が2.5倍に

導入前後の比較

| 項目 | Before | After | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 情報検索時間 | 5-10分 | 30秒以内 | 90%削減 |

| 議事録作成(30分会議) | 15分 | 5分 | 66%削減 |

| PRレビュー時間 | 30-60分 | 10-15分 | 70%削減 |

| 月間コントリビューション | 約30件 | 約75件 | 2.5倍 |

| コンテキストスイッチ時間 | 5-10分 | ほぼゼロ | 95%削減 |

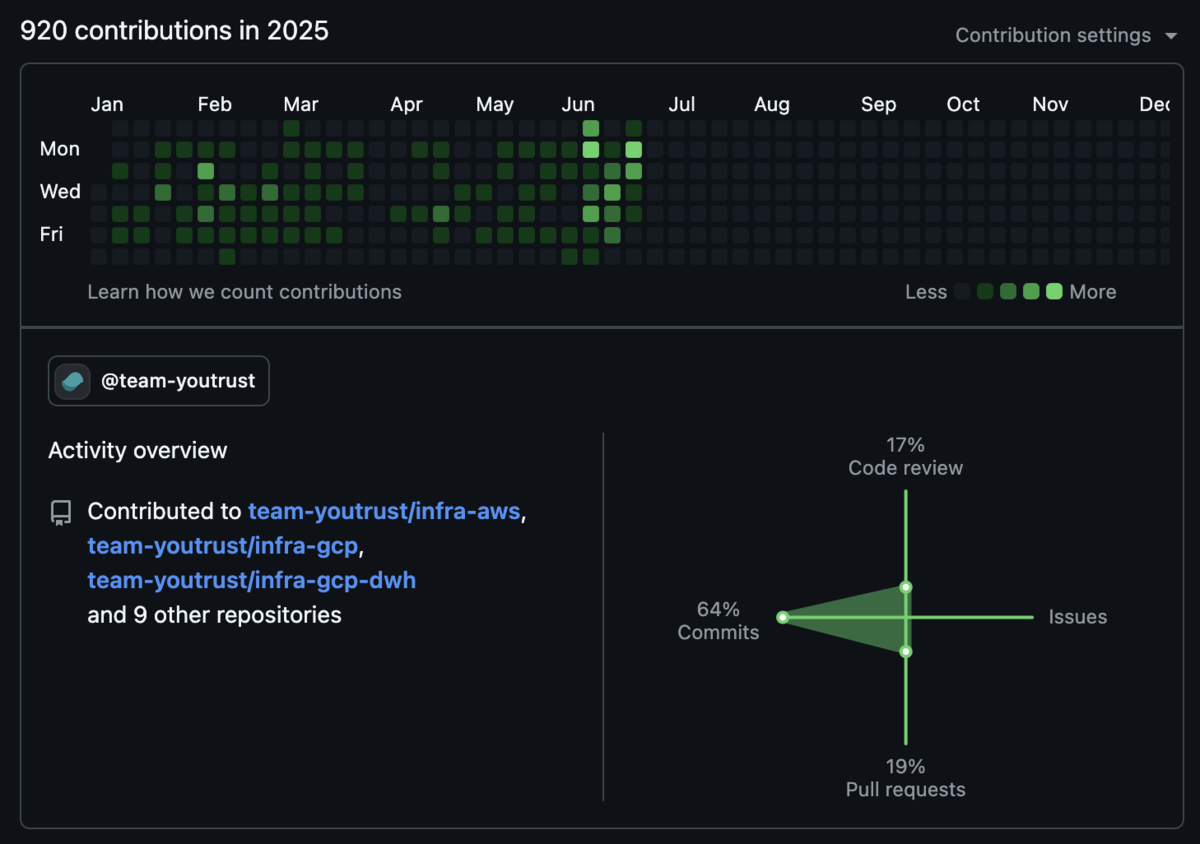

マネジメント業務をこなしながらも、🔥2025年6月時点で既に920コントリビューション(プライベートリポジトリ含む)を達成!昨年の同時期(367コントリビューション)と比べて🔥2.5倍のペース。しかもClaude Codeを本格的に使い始めたのはここ1ヶ月なので、今後の伸びしろは計り知れません。

EMとして採用活動や複数チームの組織運営をこなしながらも、Claude Codeを使い始めてからは明らかに開発ペースが加速しています。Activity overviewを見ると、64%がコミット、17%がコードレビュー、19%がプルリクエストと、バランス良く開発活動ができているのも、Claude CodeとObsidianの組み合わせによる効率化の成果です。草の濃度からも伺えます。

認知負荷のパラドックス

Claude Codeによってマルチタスクが爆速で進むようになった結果、処理タスク数が増えて認知負荷は高くなると思っていました。しかし実際は、1タスクあたりの認知コストがむしろ下がっています。

従来の開発では:

- コンテキストスイッチのたびに「どこまでやったっけ?」と思い出す時間

- 設計方針やコーディング規約を都度確認する手間

- 過去の実装を探し回る時間

- しょーもないところでハマる時間

これらがClaude CodeとObsidianによって:

- 文脈の継続性: AIが常にコンテキストを保持してくれる

- 知識の即座アクセス: Obsidianから過去の知見を瞬時に参照

- 定型作業の自動化: ボイラープレートやテストコードの生成

結果として、タスク数は増えても、トータルの認知負荷はプラマイでプラスになっています。むしろ、マネジメント業務で得た知見をすぐに実装に活かせるようになったことが、開発量の増加につながっています。

🚀 実際に試してみたくなりましたか? この後の「今すぐ試せる3ステップ」で、20分で環境構築する方法を紹介しています。

技術は手段、アイデアが本質

AIを使っていると本当に実感するのは、技術は手段でしかないということです。

Claude Codeを使い始めてから、私にとって最も重要な変化は、「実装の制約から解放された」ことです。以前は「アイデアはあるけど実装する時間がない!」と机上の空論になっていたものも、とりあえずAIに投げておけば形にしてくれます。

まさにClaude Codeで翼が生えたような感覚です。アイデアを思いついてから実装完了までの時間が劇的に短縮され、より多くのアイデアを試せるようになりました。結果として、本当に価値のあるものを見つける確率も上がっています。

これからのエンジニアに求められるのは、実装力よりも「どれだけ価値のあるアイデアを考えられるか」だと強く感じています。

今すぐ試せる3ステップ

Claude Code×Obsidianの環境構築は思ったより簡単です:

ステップ2: Obsidianのセットアップ(10分)

- Obsidian公式サイトからダウンロード

- 新規Vaultを作成

- 上記のフォルダ構造を作成

mkdir -p ~/obsidian-vault/{00_Inbox,01_Daily,02_Projects,04_Docs,05_Tech,06_Transcripts}

ステップ3: CLAUDE.mdの設置(5分)

1. グローバル設定を配置

mkdir -p ~/.claude # 上記のCLAUDE.mdテンプレートをコピー vim ~/.claude/CLAUDE.md

2. プロジェクト設定を配置

# Obsidian Vaultのルートに配置 vim ~/obsidian-vault/CLAUDE.md

これで基本環境は完成!あとは「デイリーノートを作成して」とClaude Codeに伝えるだけです。

まとめ

Claude CodeとObsidianの組み合わせは、今では手放せない相棒になっています。

AIを使うコツは、後輩を育てるのと同じだと思っています。CLAUDE.mdでしっかりオンボーディングし、意図が違っていたらちゃんと指摘し学習してもらう。Obsidianで情報にアクセスしやすい環境をつくる。そうしているうちに、だんだんと思ったとおりに育ってくれます。

ただし、成長したからといってAIの出力を鵜呑みにするのは悪手です。すべてを任せっきりにすると、自分が学習できません。結局、仕事は人と人なので、自分が説明できなければ信頼関係は築けません。AIが作ったものを必ず自分の目で確認し、理解する。これがAIと上手く付き合う秘訣だと思います。今後AIがさらに進化しても、この原則は変わらないと思っています。

もしこの記事を読んで、「自分もAIを活用した開発環境を構築したい!」と思ったら、ぜひ気軽に始めてみてください。私も最初はChatGPTで行っていた議事録要約を集め始めるところから始めました。それをObsidianで管理するようになり、Claude Codeと連携させることで、今の環境に辿り着きました。

皆さんも、きっと自分に合った使い方を見つけられるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆さんのAI活用の参考になれば幸いです!

YOUTRUSTでは、AIを積極的に活用しながら、より良いプロダクトを作っていく仲間を募集しています。

Claude CodeやDevinといった最新のAIツールを使いこなしながら、一緒に新しい開発体験を創っていきませんか?

カジュアル面談からでも大歓迎です。ぜひお気軽にお話しましょう!